Aria Covamonas: centauro de la animación mexicana

La figura mítica del centauro, al ser simultáneamente tan vieja y tan indefinida, tan histórica y tan fantástica, puede dibujar acaso un signo que contenga algo de la peculiaridad del universo de Aria Covamonas.

11 de julio de 2025Por Samuel Lagunas

En 1944 el crítico literario Alfonso Reyes se refirió al ensayo como el “centauro” de los géneros literarios, en tanto era la forma escrita más adecuada para responder al “etcétera de la cultura”; es decir, a todo aquello que mantiene abierta la experiencia vital del ser humano y que excede las pretensiones de los géneros clásicos. El centauro, en la ambigüedad de su mezcla, tiene la fortaleza y la magia para insertarse en el flujo abierto de la historia y tratar de asirlo, contenerlo y, en ese intento, darle alguna forma al mundo, a las palabras y a quien las enuncia.

Cuando se piensa en la obra que Aria Covamonas (México, 1979-2025) ha construido, cuando se intenta aprehenderla y nombrarla, inevitablemente la etiqueta de animación experimental surge como primera opción, pues dentro del arte de la animación, lo experimental se ha dispuesto como recipiente de aquello que se aleja de lo narrativo, lo tradicional y lo hegemónico. Lo experimental, en esta trama de dicotomías, queda asociado a la libertad de la experiencia creadora, espontánea, posicionada voluntaria o involuntariamente en contra del calce de las instituciones culturales y sociales.

No obstante, los cortometrajes y el largometraje que Covamonas nos ha legado escapan incluso a lo que se entiende comúnmente por animación experimental. Sus películas son incomprendidas, en tanto buscan obstinadamente la incomprensión por parte de la audiencia y ellas mismas se generan desde la voluntad de no querer darse a entender. Es un cine hecho no desde la luz de la ingenuidad o la pureza, sino desde la oscuridad del conocimiento, de la falta y de la herida.

Difícil saber si el centauro sea la figura más precisa para hablar del cine de Covamonas, pero es un hecho que sirve para darnos cuenta de que, desde Camille Saint-Saëns’ The Carnival of the Animals (2017) hasta La gran historia de la filosofía occidental (2025), se configura y se aprecia una forma bastante inusual de responder a eso que nos queda del mundo en que vivimos. Sus películas, al menos en el campo de la animación mexicana e iberoamericana, son raras en la confusión que provocan, y al mismo tiempo, bastante clásicas y humanas en las preguntas que plantean; de ahí que la figura mítica del centauro, al ser simultáneamente tan vieja y tan indefinida, tan histórica y tan fantástica, puede dibujar acaso un signo que contenga algo de la peculiaridad del universo de Covamonas.

Hablar dadá

La primera influencia que salta a la vista cuando se ven por primera vez las películas de Aria Covamonas es el dadaísmo, específicamente la obra de la artista alemana Hannah Höch (1889-1978). Covamonas, quien antes de realizar animación se interesó por la ilustración, la mencionó en alguna ocasión como una de sus principales referentes. El estilo de Höch conjugaba el fotomontaje y la pintura con una ansia de destrucción que no encontraba otra forma de manifestarse sino a través del recortar rostros, cabezas, objetos y ad-herirlos a otra superficie en busca de nuevas formas y, con ello, nuevos significados.

La obra de Covamonas es un ejercicio incansable de cortar y pegar. No hay ganas de inventar algo nuevo, sino de examinar lo existente hasta despegarlo de sus convenciones. El robo, en este sentido, se convierte en el fundamento de su ética creativa. Los diálogos en sus películas, por ejemplo, se construyen a partir de la suma de palabras y grabaciones provenientes de distintas películas. Algo similar pasa con sus personajes: todos existen previamente en revistas, fotografías o en otras películas. En el planteamiento de Covamonas, si las palabras y las imágenes pertenecen a su significado, hay que sacarlas de allí para empezar a trabajar con ellas. Esa empresa no es fácil, ni en el terreno estético, ni en el jurídico. Cada película de Aria emplea materiales de dominio público, no tanto porque haya un interés de elevar monumentos a la tradición, sino por una razón más simple: la dificultad para acceder a los recursos para hacer una película. Aquí la técnica y la política de Covamonas se confunden y no tiene caso saber cuál aparece primero, si la intención o el estilo.

Como en la poesía más vanguardista, las secuencias en sus películas surgen, en sus propias palabras, por “la necesidad de crear un ritmo antes que una historia”. El dadá buscaba algo muy similar: hablar todo hasta no hablar nada. Encontrar la puerta para salir de la lógica y del sentido. La misión dadaísta es, según uno de sus manifiestos, “una gran tarea destructiva, negativa por hacer. Barrer, asear”. En la obra de Covamonas esta erradicación del significado se consigue al menos por dos vías: el idioma y el sueño.

En Hideouser and hideouser (2019) y en I Can’t Go On Like This by Aria Covamonas from Planet Earth (2023), el acceso al inconsciente ocurre por medio del recuerdo o de la fantasía onírica. La dislocación y el juego semántico son posibles cuando el personaje entra en un devenir interno-externo, psíquico-material, donde pierde el control. Los personajes duermen-despiertan, hablan-callan, en un movimiento simultáneo. Experimentan una realidad propia y ajena en la que todo es (im)posible, incluso la película misma. Esto último sucede de manera más explícita en Introducción a la historia de la filosofía occidental (2020), La odisea espeleológica de Sócrates (2021) y en La gran historia de la filosofía occidental (2025), donde encontramos constantes alusiones al proceso de realizar la película y las dificultades que conlleva: un gato se come el guion, no se consiguen productores, la realización es cancelada por los censores.

Este tríptico de películas comparte, también, la inclusión de diálogos robados de películas chinas (idioma que Covamonas no hablaba ni entendía) y la figura de Mao Zedong como arquetipo del líder autoritario que busca controlar cada aspecto del mundo de ficción. Esta filiación con figuras y escenas de la cultura china vuelve algunos de los referentes mucho más lejanos, al menos para la mayoría del público occidental. No obstante, el foco de su crítica sigue siendo Occidente. En su primer y único largometraje, La gran historia de la filosofía occidental, el juego con el lenguaje alcanza una radicalidad graciosa y nueva, pues las palabras que subtitulan el sonido están totalmente desconectadas del significado propio y “original” de las palabras que escuchamos, además de que pasan por un proceso de reinvención en cada versión de la película. Lo que se lee en la película con subtítulos en inglés es, por lo tanto, distinto a lo que se lee en la película con subtítulos en español.

¿Qué es lo que importa entonces —lo que pesa más— en las películas de Aria Covamonas? Quizá la respuesta más adecuada sea dadaísta: todo acaba por pesar tanto que acaba no pesando nada. Entender, entonces, se convierte en el objetivo más inútil para el espectador.

La ironía del dinosaurio

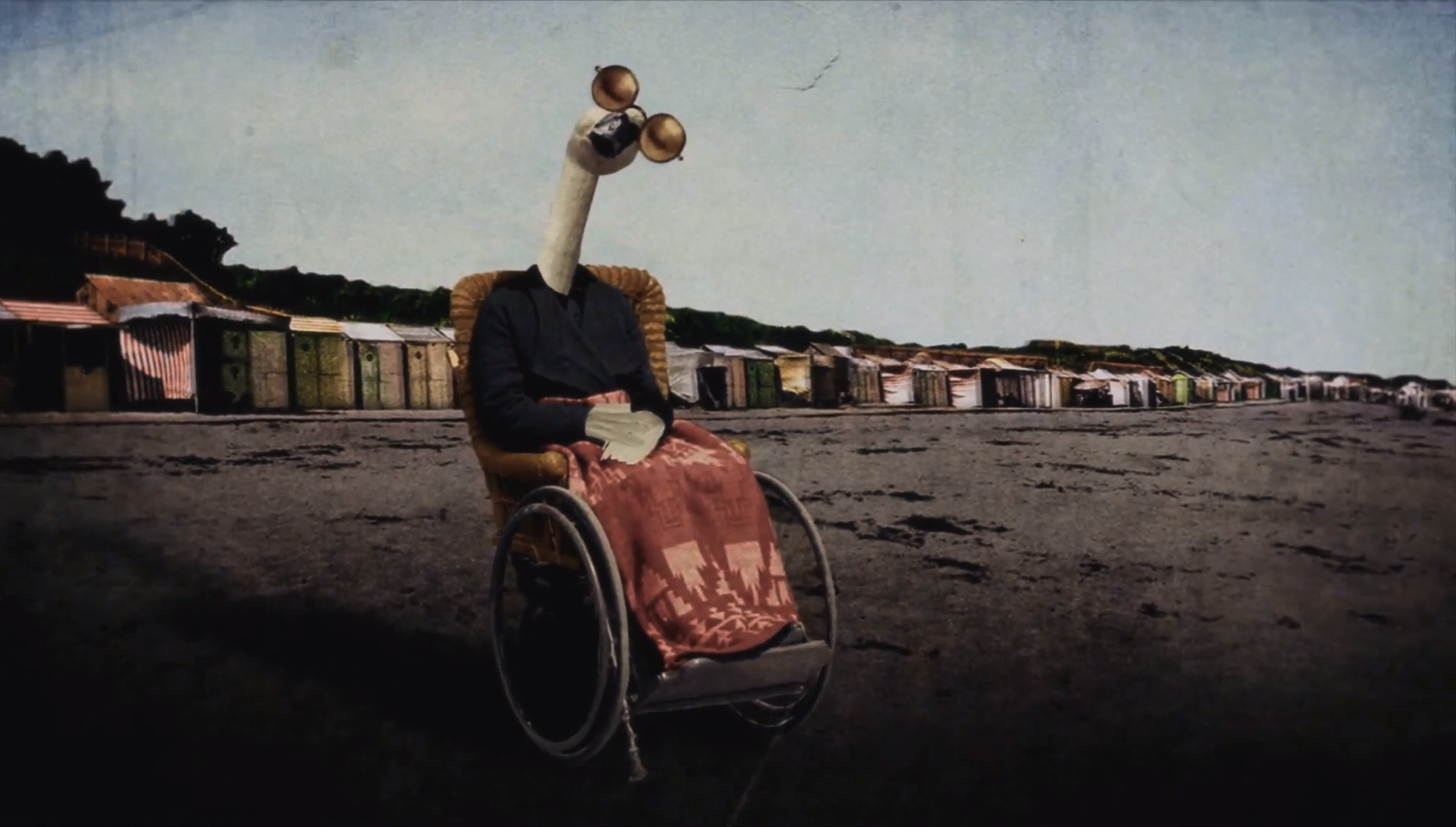

Si queremos ser esquemáticos, la filmografía de Covamonas puede partirse en dos vertientes: una que abarca sus trabajos entre 2017 y 2019, especialmente Camille Saint Säens? El carnaval de los animales, Taxidermia para principiantes (2018) y Hideouser and hideouser, así como piezas más pequeñas, que ella misma calificó de objetos animados no identificados. En la segunda, se incluirían los cortometrajes La introducción a la historia de la filosofía occidental, La odisea espeleológica de Sócrates, I Can’t Go On Like This By Aria Covamonas From Planet Earth y el largometraje La gran historia de la filosofía occidental (2025). La primera etapa es mucho más clara en sus intenciones y en sus formas. De hecho, no cuesta mucho admitir que The Carnival es su película más bella y transparente, en donde los elementos se conjugan en su materialidad y en su sentido bajo la consigna surrealista de la aproximación de elementos distantes: un elefante con pantalones, una garza en una silla de ruedas, una tortuga caminando sobre el sol. La segunda etapa se siente más cáustica y cortante. Sócrates se convierte en el principal protagonista de aventuras epistemológicas y oníricas. Su viaje es un entrar y salir de la caverna, reconocerse y desconocerse una y otra vez, al mismo tiempo que se embarca en una serie de persecuciones ridículas como cuando es correteado por un dinosaurio.

En algún momento de su filmografía, un bebé anuncia que los dinosaurios son “el espanto de los burgueses”. La sentencia no es menor. De hecho, el dinosaurio es uno de los motivos más recurrentes en la obra de Covamonas. Sean de papel o de carne, gigantes o pequeños, los dinosaurios siempre aparecen atormentando y devorando gente en traje de gala y reputados escritores, políticos y filósofos. Si se trata de un juego infantil, de un gesto antiburgués o de una rabieta anti-metafísica, no lo sabemos, pero su presencia es de una ironía descarada: en el instinto de su movimiento, el dinosaurio dice lo que no puede decir y así transgrede la seriedad de su entorno hasta alcanzar la cima del absurdo.

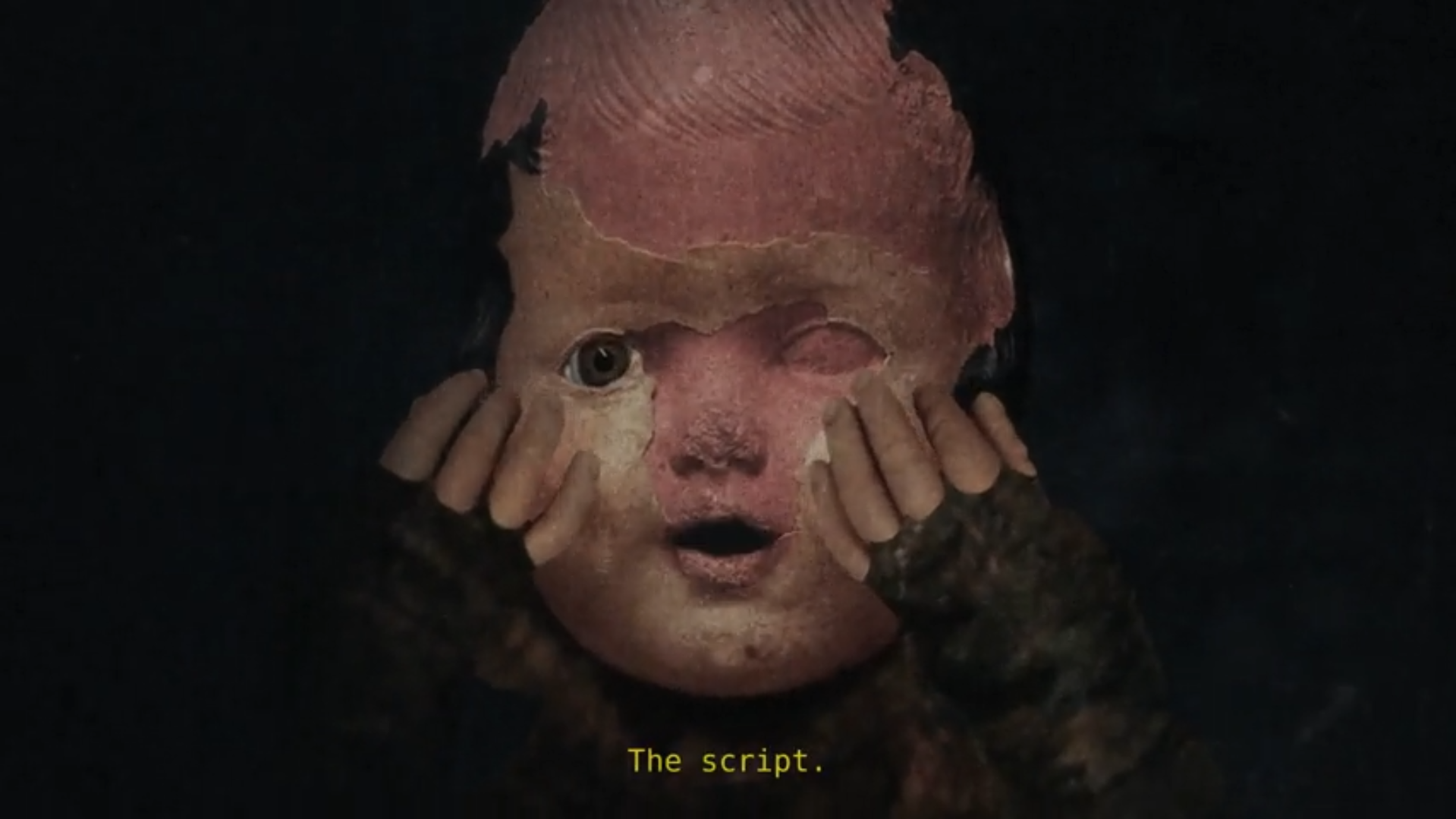

El otro leit-motiv que deambula una y otra vez por las películas de Aria es el bebé-guionista. Entre el juego de su mente y de sus manos se ensayan muchas de las secuencias de las películas. Ante el cansancio y el pesimismo en un mundo adulto aburrido, autoritario y excesivamente demandante, el bebé es el antagonista ideal: su torpeza, la libertad que le concede tanto su ignorancia de las reglas como la brutalidad del deseo, lo vuelven en un protagonista caprichoso y poco confiable. Paradójicamente, esa sería, quizá, una de las formas de existir más dignas y menos hostiles en un mundo como el nuestro, donde la destrucción en el arte (y del arte) es una de las formas de juego más legítimas que aún conservamos.

A partir de Introducción a la historia de la filosofía occidental Covamonas se emparentó con un nihilismo filosófico donde, como se dice coloquialmente, no quedó títere con cabeza. Desde Nietzche a Mickey Mouse, pasando por Octavio Paz, Benito Juárez, Sigmund Freud o Andrés Manuel López Obrador, sus collages en movimiento se convierten en un archivo visual tan vasto como específico, tan arbitrario como incisivo, en el que las personas-personajes trascienden su forma y el significado que les otorgamos para limitarse a ser, como en todo acto cómico, igual que cualquiera de nosotros.

La estética del malestar

En uno de los comunicados a raíz del inesperado fallecimiento de Covamonas, Nicolás Baksht, productor ejecutivo en La gran historia de la filosofía occidental, escribió que “Aria era una persona hacía lo que amaba y eso no impedía que se siguiera sintiendo mal con el mundo”. Al respecto del mismo largometraje (pero aplica al resto de su producción), Aria llegó a decir que la película es una “celebración” y una “crítica”. Por un lado, se trata de una fiesta de todo aquello que pertenece al dominio público, de ahí que en su realización se haya incluido a Mickey Mouse, personaje de Disney que a partir de 2024 se convirtió en una figura que podía emplearse sin ninguna consecuencia legal. La crítica aparece al mismo tiempo que la celebración y es contra lo que Aria denomina el “exceso de copyright”. La artista trató de mantenerse fiel a sus creencias en este sentido y sus cortometrajes se encuentran únicamente registrados bajo la licencia Creative Commons y fueron subidos al sitio de Internet Archive donde pueden consultarse gratuitamente.

Si para algunos estudiosos de la mitología griega, el centauro es la unión imposible entre el intelecto del ser humano, y la fuerza y velocidad del caballo, para otros autores representa la síntesis entre la vida doméstica de la agricultura y el frenesí de la guerra. El centauro representa un intento de esbozar una figura que encarne el equilibro entre la civilización y la barbarie: es una de las representaciones que logran conciliar dos antagonismos que por lo menos provocan inquietud.

Para la escritora y crítica cultural Sara Ahmed, vidas como las de las personas queer portan un malestar con el mundo de donde emana su militancia y su cotidianidad. No hay distinción entre ambas. La felicidad no ocurre en su expresión habitual, sino que se da trenzada con un descontento permanente que es capaz de tomar múltiples formas. Estoy seguro que la obra de Aria Covamonas dice mucho de su vida, de la cual, no está de más decirlo, sabemos muy poco. Sus obras casi pertenecen al anonimato, en tanto que no hay detrás una figura autoral (exhibicionista y ególatra) que se asuma como creadora. Ese modo de ser y hacer animación es lo más extraño y lo más fascinante de su obra. En un momento en el que la animación en México se apresura gozosa a las fauces del espectáculo y de la industria, y los creadores se disuelven en equipos de trabajo deslocalizados y encantadoramente alienados, las películas de Covamonas, como los centauros, encarnan algunas imágenes imposibles y materializan alternativas estéticas y sociopolíticas que no debemos dejar de reconocer y celebrar. Su terquedad de trabajar en soledad absoluta, sin guion tradicional y a un ritmo íntimo y disonante con los tiempos de las convocatorias y las becas, rompen con lo esperado y confinan su obra a los márgenes.

Acercarnos a examinar cada una de sus películas es, entonces, aprender a habitar el mundo desde otras coordenadas, con otros sonidos y en un incesante flujo de realidad que lastima, aburre y desconcierta. No se trata de hacer un viaje para volver a disfrutar del mundo, sino para resentirlo y reimaginarlo en la confusión y el tajo que provoca abrazar, hasta el tormento, la incomodidad de estar vivos.